文: 地安門

作為中國最著名的廣場,天安門廣場長期以來一直是中國社會最具標誌性的廣場,它見證了中國從半封建帝國到革命現代化再到工業現代化的變化。天安門廣場的文化景觀一直與中國現代化、「現代性」聯繫在一起。然而,在社會科學和人文學科領域,「現代」、「現代化」和「現代性」這些詞存在著非常多樣化的含義。在眾多歷史事件之中,這些含義被重複理解、再造。為了準確理解這些含義,本文將先(1)闡述「現代」、「現代化」和「現代性」這三個詞之間的差異,(2)描繪晚清以來天安門的文化景觀,並將這三個概念應用於中國背景,以瞭解它們與天安門景觀的關聯。

「現代化」、「現代化」和「現代性」

「Modern」一詞源於拉丁語單詞「modo」,意思是「剛剛」,根據雷蒙德·威廉姆斯 (Raymond Williams)(2014)的說法,這個詞最早用於「文藝復興之前就已經建立了古代和現代之間的傳統對比;從15世紀開始,中世紀(見中世紀)時期開始被定義。從16世紀開始,現代在這種比較和歷史意義上很普遍。現代主義,現代主義者和現代性在17世紀和18世紀出現的。19世紀前的用法往往是比較性,反對某些更加「落後的」東西的。從18世紀開始,現代化一詞最初特別涉及建築物 (Walpole,

1748: ‘the rest often house is all modernized’;拼寫(Fielding,

1752: ‘I have taken the liberty to modernize the language’);以及服裝和行為方面的時尚(Richardson,

1753: ‘He scruples not to modernize a little’).。從這些例子中,我們可以看到仍然存在一種需要證明的改變的明顯意義。」這些單詞,現代化通常「與機構或工業有關,它們通常用來指示無疑是有利或值得稱道的事情」(威廉姆斯,2014)。因此,「現代化」一詞通常具有潛在含義,即它假定當前機構或系統的某些東西(或某個地方)需要進一步改進。然而,對於「現代」這個詞,它並不一定是指「需要改進」的基礎,而是「存在於現在的事物」。

以下所指的「現代性」,在「現代」的意義中指的是「現代化」的目標。在這個意義上,現代性通常是指社會希望實現的特定時期的使命。根據安德森(1984)的說法,現代性及其現代主義運動應該被理解為一個「三角」運動,三角因素包括:1)這個概念本身被納入國家和社會的官方制度,而這些制度仍然被貴族或土地所有者階級廣泛滲透、並占主導地位:在某種程度上,這些階級在經濟上已經被「超越」;2)第二次工業革命的關鍵技術或發明:電話、收音機、汽車、飛機等。這些新技術為工業社會中的大眾消費提供了肥沃的土壤,而這種社會在世界其他地方尚未得到實施;以及3)社會革命的想像接近度。這種革命所喚起的希望或憂慮程度因地區而異,但在歐洲的大部分地區,在美好時代本身,這種希望都是「空氣中的」。在歐洲,現代性本身通常與舊政權(例如俄羅斯的帝制統治、義大利的王室秩序、英國等地)相聯繫,尤其是對於那些有「輝煌過去」可以追溯的國家,要擺脫舊政權的影響是不可能的。社會革命通常基於過去的君主制度,「它在半貴族統治秩序、半工業化的資本主義經濟和半新興或半起義的勞工運動之間產生。」在中國,同樣如此,半工業化的資本主義經濟與封建主義遺產相結合,導致現代性的形象和特性發生了變化。中國的帝國傳統與工業化融合,從而塑造了一種新的現代性,引領著天安門廣場文化景觀的轉變。

天安門廣場的歷史文化景觀

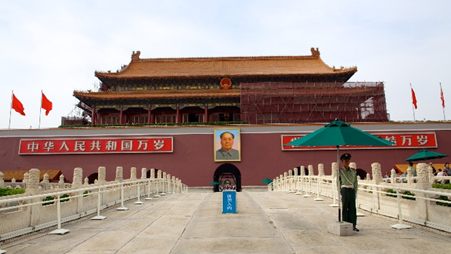

天安門廣場位於現代北京南北中軸線的地理中心,這是1919年五四愛國學生運動發起的地方,根據Pan(2011)的說法,「五四運動後來被概念化為中國在1840年鴉片戰爭以來追求現代化的轉捩點,沿著中國民族救亡運動的路線」。天安門廣場也構成了中國政治交接的一部分,一直是一個有爭議的象徵性場所。1949年,為了紀念北京(當時是北平)解放,預示著中國的解放,中國人民解放軍(PLA)在中國共產黨領導下沿著城市的南北軸線舉行了一次勝利閱兵式,經過天安門廣場,這是中國帝國的象徵,也是五四運動學生抗議的地方。這也是中華人民共和國成立典禮的地方。此外,天安門廣場見證了中華人民共和國的主要事件,包括文化大革命、改革開放、基層抗議和六四天安門事件,到現在變回「禁區」。天安門廣場的矛盾在於:它既有革命的,也有建制的存在,是中國現代性最為明顯的表現之一,即使在現代中國,中國現代性實際上充滿了緊張。在本文的後續部分中,我們將回顧天安門的不同文化景觀,以重新評估天安門文化景觀與中國現代性之間的關係。

景觀本身與「看的方式」的方法論概念相關。在本文的後續部分中,將使用線性透視法來評估天安門廣場文化景觀的轉變,線性透視法作為一種看的方式,也代表了「現代性」的概念的出現(Roark,2010)。天安門原意指的是中國帝國皇帝居住的地方——紫禁城的門。因此,中國文化景觀的演變,包括:a)封建主義景觀,如紫禁城(天子居所)前的廣場(1919年之前),b)激進學生運動發生的地方(五四運動後),c)建立中華人民共和國後的社會主義現代化(1949年後)和d)1989年之後的「新天下體系」現代化起點。

封建帝國的景觀

在半封建的中國帝國中,皇帝在紫禁城門內的存在一直是長期以來的重點。然而,需要提醒的是,在封建主義的觀念中,紫禁城的景觀凝固不變,清宮永遠不會直接與大眾——即「江湖」(江湖)——互動,這代表了宮殿和皇朝官僚制度外的地方。皇帝很少直接與江湖互動,而天安門則是皇帝與江湖間唯一的間接互動場所。明清兩朝,皇帝通常會在天安門廣場發佈重要的詔書,稱為「金鳳頒詔」。此外,皇帝的婚禮、將軍出征時的升旗儀式、皇帝親自出征時的巡遊儀式、司法部重要罪犯的審判以及皇家科舉考試的「三元及第」公告也在此舉行。如圖1所示,前門總是不在圖像中心(右邊是前門),線性透視在這張照片中仍不存在。景觀仍將人視為非常次要的因素,反而更重要的是皇帝的象徵——宮殿的內門(而雲霧空氣也表現出宮廷的神秘感)。

然而,當1901年清朝經歷來自西方國家的衝擊時,看待天安門廣場的方法開始改變。正如我們在圖2中所看到的,破舊的門與線性透視表現出清朝的衰落和弱點。紫禁城和北京本身因此開始轉向滯後的城市,而不是帝國首都的中心。根據Wakeman(1975)的說法,許多活動家選擇上海而非北京作為他們的著陸點,上海已經憑藉其經濟實力和國際化創造了一個充滿活力的文化氛圍,為該國的未來樹立了一個榜樣。這代表了國家經濟和政治力量的中心正在向南移動。北京和紫禁城,以及天安門,正在失去其作為帝國首都的光環。

|

| 1901年的天安門 |

天安門廣場的革命景觀

清朝的倒台導致了天安門廣場文化景觀的轉變。五四運動的爆發,代表了封建景觀的革命潛力。同樣的,北京大學這一最著名的帝王遺產也是如此。根據韋斯頓(2004)的說法,1919年春季,國家官僚對北京大學的攻擊不僅出乎意料地提高了公眾對大學的認識,而且還聚集了新文化運動的支持者。然而,正如周縱策(1967)所提出的那樣,北京大學在1919年5月和6月的民族主義抗議活動中的開創性作用,創造了新文化運動全國爆發的必要條件。新文化思潮的崛起並不是五四運動的必然結果,而是北洋政府未能認識到外交屈辱所引起的社會憤怒的失敗;北京大學的新文化勢力並不是這種情緒的創造者,而只是聰明的指導者。政府對北京大學(特別是對蔡元培)的打擊,為激進的改革者提供了一個機會,以捍衛廣泛支持的五四遊行,並在主流政治中保持立場。1919年春夏季,北京大學成為現代「公共領域」的中心,產生了一個更支持發源至該大學的文化批判的大眾,他們將其轉變為二十世紀中國反獨裁主義的堡壘。激進的知識分子,包括新文化運動的領袖和北京的大學生,巧合地找到了展示他們潛在力量和觀點的最適當地點,「公民社會」正在形成,他們第一次在過去的「封建天安門景觀」前展示力量。景觀本身以更加充滿活力的方式創造和生產出來。天安門廣場再次充滿人群和能量,但它與封建時代完全不同。從圖3中可以看出,畫面的中心是一個學生向其他人喊話。而在畫面的頂部,顯示了標語「國民大會」。景觀的激進化源於北京大學激進的知識分子與封建景觀的相遇,最終導致了我們在圖3中看到的革命景觀,現在,「舊中國」的崩潰已經轉移到另一個描述,即「少年中國」,代表了進步力量和國家未來,這個擁有超過 2000 年的封建歷史的國家被重構了一次。

|

| 圖3 五四時期的天安門 |

文化景觀的建立與國家權威的重建

|

| 圖4 新中國成立時的天安門 |

自稱繼承五四運動的遺產後,共產黨政權保持著對天安門廣場革命景觀的紀念和回憶。然而,新生政權也迫切需要重建自己的權威,最簡單的方法之一是參考過去封建帝國的歷史,重建混合現代性,即中華民族主義的遺產,以及中華民國和中日戰爭的歷史記憶,以前的龐大官僚機器曾是中國帝國權威的指標。圖4展示了毛澤東主席站在天安門廣場上宣佈中華人民共和國成立的畫面。正如我們在圖片中所看到的,其他共產黨成員站在毛澤東身後,這種個人權威的表現方式,而在5中,即德國革命景觀中,其他人站在羅莎·盧森堡旁邊,態度並不十分「尊重」,與圖4不同。這代表著另一文化景觀的正在形成,同時還隱藏了一些潛在的革命景觀,為文化大革命和六四運動中的反叛景觀鋪平了道路,最終導致了現在「禁區」景觀。

|

| 圖5 德國革命的景觀 |

社會主義現代性和回憶革命景觀

|

| 圖6 文化大革命時期的天安門 |

在中華人民共和國成立後,為了與蘇聯紅場競爭,政府拆除了天安門前的一系列建築物,以擴大廣場的大小,也為了將天安門廣場發展成中國的「紅場」。因此,在一系列大躍進事件之後,導致了災難性的饑荒和危機。然而,此後該廣場成為中國重要的景觀之一。文化大革命開始了一系列的反叛鬥爭,幾乎導致了中國的內戰。此後,在1989年的六四事件中,天安門廣場也回憶起五四運動的中國現代的集體記憶,即尋求民主和科學,反抗官僚主義。作為1980年代中國最重要的事件之一,1989年發生的學生抗議遭到鎮壓,導致了中國革命景觀的驟停。革命現代性景觀的失敗給中國現代性帶來了創傷經歷、犬儒病。

|

| 圖7 1989年的天安門 |

根據Pan的說法:「1989年春天,天安門廣場被示威者想像成中國民主運動的聖地,在這個聖地,他們通過身體的抗議、散發海報、設立公共演講站、印刷地下報紙和創建民主大學等方式創建了一個短暫的公共領域,宣傳民主理想。」然而,中華人民共和國將天安門廣場作為五四運動與中國式社會主義的革命聖地,而人們在1989年的六四事件中抗議的立場有所不同——他們希望這裡重新成為一個民主傳統的發源地,這種存在隨後成為一種示威者與政府矛盾,兩者都彼此信念堅信不移,這就必然面臨嚴重的對抗,而陣地戰下,擁有多些資源的一方是必定勝利的——這就導致了1989年的鎮壓。一首無名的詩描繪了這種情況,

我不知道,在文化大革命之前是五四。

我不知道,在文化大革命之後會是四五。

我不知道,在今天之前有明天。

我不知道,當今天結束時,明天也將來臨。

從以上詩歌中,我們可以簡單瞭解到革命景觀的歷史繼承。但是同時,詩歌以「明天」結束,那麼這個「明天」代表的是什麼呢?這正正代表的是我們的「今天」。今天,天安門廣場現在已經成為一個禁止懸掛、舉高任何橫幅(就算是旅行團的橫幅也一樣不行)的廣場,圍繞它建造了許多新建築物,代表著繁榮的經濟發展。圖8象徵著它的情況,即它回歸了平靜和平的日子,革命現代性已被新中國現代性「經濟發展」和新天下體系所壓制,而這是通過香港和澳門的交接儀式實現的。正如Pan(2011)所指出的,「隨著群眾倒計時到1997年7月1日,民族屈辱已經成為了歷史,而天安門作為天下體系的起點,也在此刻重新復興。」回歸到「正常」的中華封建帝國經歷了2000年的天下體系(張,2010年),而革命現代性則深藏在天安門廣場的表面下。

結論

天安門廣場作為一個景觀,反映了中國文化的發展和其自晚清時期的工業化以來的現代化。然而,正如我們所發現的,天安門廣場作為中國現代化的結晶,始終是一個「文化景觀」,而不是對人民和自決產生影響的重要事件,其影響僅限於作為一個景觀。真正的革命景觀不應該局限於現代化的「景觀」,而應該是「這是一段充滿震撼性政治轉變的篇章:時間被壓縮,其目標是集中而清晰的。這將是新時代的開始,而此時舊的國家機器仍然完整,且大限將至——當我們毅然破壞舊的機器時,新的機器將重新建立起來。」(安德森,1984)從這個意義上說,景觀本身是動態的,而不是靜態的,它是一個辯證而持續變化的景觀,不局限于特定的時間或區域。因此,現代化作為半封建意志的產物最終將被廢除,因為世界上本質上並沒有現代化,只有物質關係不斷發展,事物與事物相互關聯,而不是「轉化」為另一種更加「先進」的東西。

Anderson, P. (1984). Modernity and revolution. New left

review, 144(1), 96-113.

Pan, T. Y. (2011). Constructing Tiananmen Square as a realm

of memory: national salvation, revolutionary tradition, and political modernity

in twentieth-century China.

Roark, R. W.

(2010). "Panofsky: Linear Perspective And Perspectives Of Modernity".

In Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300-

c.1550. Leiden, The Netherlands: Brill. doi: https://doi.org/10.1163/ej.9789004183346.i-370.29

Wakeman, F. (1977). Fall of imperial China. Simon and

Schuster.

Weston, T. B. (2004). The Power of Position: Beijing

University, Intellectuals, and Chinese Political Culture, 1898-1929 (Vol.

3). Univ of California Press.

Williams, R. (2014). Keywords: A vocabulary of culture

and society. Oxford University Press.

Zhang, F. (2010). The tianxia system: world order in a

Chinese utopia. Global Asia, 4(4), 108-112.

Zhou, C. (1967). The May fourth movement: intellectual

revolution in Modern China. Stanford University Press.

留言

發佈留言